物联网技术概论:第3章

时间:2022-08-27 23:00:00

第三章:物联网感知技术

- 3.1 物联网感知层

-

- 3.1.1 物联网感知层的意义

- 3.1.2 物联网感知层的功能

- 3.2 传感器的特性和分类

-

- 3.2.1 传感器的定义

- 3.2.2 传感器的一般原理

- 3.2.3 传感器的特点

- 3.2.4 传感器的分类

- 3.3 电阻应变传感器

-

- 3.3.1 电阻应变传感器的工作原理

- 3.3.2 电阻应变传感器的分类

- 3.3.3 应用电阻应变传感器

- 3.4 电容式传感器

-

- 3.4.1 定义电容式传感器

- 3.4.2 电容式传感器的工作原理

- 3.4.3 电容式传感器的特点及应用

- 3.5 电感传感器

-

- 3.5.1 定义电感传感器

- 3.5.2 电感传感器的分类

- 3.6 传感器在智能手机中的应用

- 3.7 无线传感网络(WSN)

-

- 3.7.1 定义无线传感网络

- 3.7.2 无线传感网络的发展过程

- 3.7.3 无线传感网络的结构和特点

- 3.8 无线感知网络的关键技术

-

- 3.8.1 WSN与互联网不同

- 3.8.2 WSN关键技术和挑战

- 3.9 路由协议无线感知网络

- 3.10 应用无线传感网络

3.1 物联网感知层

- 感知是指直接获取和理解客观事物信息的过程。

- 感知层的主要功能是识别物体并收集信息。

- 人类对事物的信息需求是指利用各种感知、识别和定位技术获取目标物体状态变化的动态信息,最终通过专家系统实现物理世界的反馈控制,形成闭环过程。

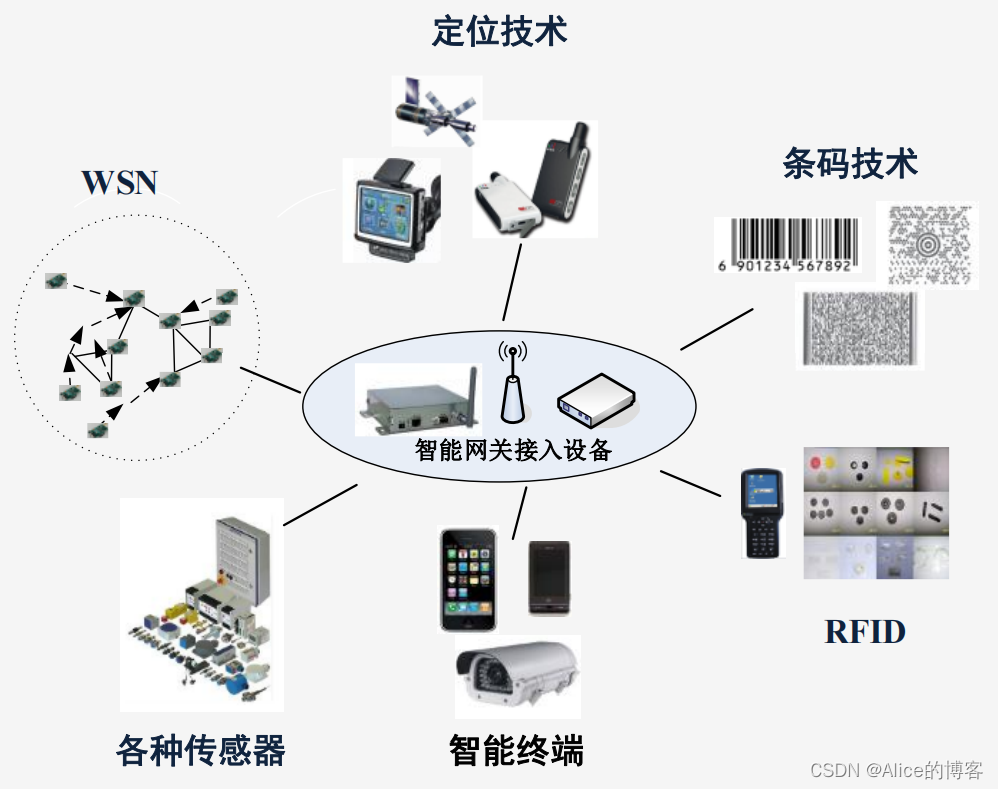

感知和识别技术是物联网的基础,负责收集物理世界中的物理事件和数据,实现对外部世界信息的感知和识别。

3.1.1 物联网感知层的意义

- 说话、发布信息是物理世界与信息世界融合的重要组成部分,是物联网与其他网络区别最独特的部分。

- 物联网的触手是位于感知识别层的大量信息生成设备,包括自动生成RFID、传感器、定位系统等,还包括各种人工生成的智能设备,如智能手机PDA、多媒体播放器、上网本、笔记本电脑等。

- 多样化的信息生成是物联网的重要特征之一。

- 感知识别层位于物联网四层模型的底部,是所有上层结构的基础。

- 物联网与传统网络的主要区别在于,物联网扩大了传统网络的通信范围,即物联网不仅局限于人与人之间的通信,而且还扩展到人与物之间的通信。

感知层是物联网的基础,是大量具有感知、通信、识别(或执行)能力的智能物体

身体和感知网络的组成主要用于感知和收集物理世界中的物理事件和数据。

重要的是物联网的基础,物联网的底层技术。

3.1.2 物联网感知层的功能

感知层的功能:

1.传感和检测技术

- 传感和检测技术是一种多学科交叉的现代科学和工程技术,研究如何从自然信源获取信息,并进行处理(转换)和识别。它涉及传感器、检测技术、信息转换和处理技术。

- 传感和检测是科学理解各种现象的基本方法和手段,是人类理解和改变物质世界的重要手段。

传感器技术(Sensing Technology)同智能计算(Smart Computing Technology)、通信技术(Communication Technology)被称为物联网技术的三大支柱。

传感与检测功能:

- 传感器作为物联网感知的主要设备之一,是一种通常由敏感元件和转换元件组成的可感觉和规定的测量器件或装置,按照一定的规律转换为可用的输出信号。其中,敏感元件是指传感器中能够直接感觉或响应测量(输入)的部分;转换元件是指传感器中能够将敏感元件的感觉或响应转换为适合传输和(或)测量的电信号的部分。

2.物体识别和识别技术

- 物联网是一个包含数亿物体的巨大网络,由各种智能设备之间的互联互通组成。因此,在物联网的应用过程中,首先要解决的是物的识别,实现物的数字编码过程。

标识功能:

- 标识技术 (Identification Technology) 是通过RFID、用条形码和其他设备感知的目标外部特征信息来证实和判断目标本质的技术。目标识别过程是将感知到的目标外部特征信息转换为属性信息的过程。

3、定位技术

- 物联网系统的主要应用之一是事件监控,事件的位置对监控信息至关重要。没有位置信息的检测信息毫无意义,因此需要使用定位技术来确定相应的位置信息。

定位功能:

- 定位技术 (Location Technology) 它是一种测量位置参数、时间参数、运动参数等时空信息的技术。它利用信息手段了解用户或物体的具体位置。目前,常用的定位技术包括卫星定位、蜂窝定位、室内定位技术等。

3.2 传感器的特性和分类

3.2.1 传感器的定义

传感器(Sensor)的定义:

它通常由敏感元件和转换元件组成,能够感受到规定的测量信息,并按照一定的规律将其转换成可用信号。

- 传感器的输出电量有多种形式,如电压、电流、电容、电阻等,输出信号的形式由传感器的原理决定。传感器通常由敏感元件和转换元件组成。

- 敏感元件是指传感器中能直接感觉或响应测量的部分;

- 转换元件是指传感器中能够将敏感元件的感觉或响应转换为适合传输或测量的电信号的部分。

- 随着IC传感器的信号调理转换电路和敏感元件通常集成在同一芯片上,并安装在传感器的外壳中。

3.2.2 传感器的一般原理

- 由于从物理变量获得的信号通常是模拟形式的,所以传统的传感器包括两种类型的处理技术,即模拟信号处理技术和数字信号处理技术。

- 传感器的输出信号往往很弱,或波形不当,或信号形式不合适,不能直接用于工业系统的状态显示和控制。

- 信号调节电路:对传感器输出信号进行预处理,使信号适合显示或控制。主要技术:电子技术-操作放大器。

3.2.3 传感器的特点

传感器特性:指输入x(测量)与输出y的关系。

- 传感器测量的非出/输入特性,传感器测量的非电量是否在不断变化。

1.传感器的静态特性:

传感器的静态特性衡量静态特性的重要指标是当测量值处于稳定状态时的输出/输入关系线性、灵敏度、迟滞和重复性等。

2.传感器的动态特性:

传感器的动态特性是指传感器对随时间变化输入的响应特性。

- 随着时间的推移,被测量可能会随着各种形式的变化而变化输入量是时间的函数,则其输出量也将是时间的函数。其间的关系用动态特性方程描述。

- 它依赖于传感器本身的测量原理、结构,取决于系统内部机械的、电气的、磁性、光学的等各种参数,而且这个特性本身不因输入量、时间和环境条件的不同而变化。

研究方法: - 时域:瞬态响应法(瞬态响应,指系统在某一典型信号输入作用下,其系统输出量从初始状态到稳定状态的变化过程。)

- 频域:频率响应法(频率响应法(frequency response method)是指非参数模型的方法,即给系统施加一系列不同频率的正弦信号,观测系统对这些正弦信号的不同输出响应,以求取系统数学模型的待定参数。)

3.2.4 传感器的分类

- 传感器一般是根据物理学、化学、生物学等特性、规律和效应设计而成的,

- 同一种被测量可以用不同类型的传感器来测量,

- 而同一原理的传感器又可测量多种物理量,

- 因此,传感器有许多种分类方法。

传感器的分类:

3.3 电阻应变式传感器

- 电阻应变传感器是目前应用最广泛的传感器之一。它的原理是将电阻应变片粘贴到各种弹性敏感元件上,通过电阻应变片将应变转换为电阻变化。所谓的电阻应变就是当由金属丝、箔、薄膜制成的电阻应变片在外界应力作用下其电阻值会发生变化。

- 当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件的变形会引起敏感元件的电阻值变化,通过转换电路转变成电量输出,电量值的大小反映了被测物理量的大小。

- 应变电阻器可用来测量位移、加速度、力、力矩、等物理量。

3.3.1 电阻应变式传感器的工作原理

3.3.2 电阻应变式传感器的分类

- 1、应变式力传感器:被测物理量为荷重或力的应变传感器,统称为应变式力传感器,主要用于做各种电子称与材料试验机的测力元件,以及发动机的推力测试、水坝承载测试等。它要求具有较高的灵敏度和稳定性。常见的应变式力传感器有柱式力传感器、梁式力传感器等。

- 2、应变式压力传感器:应变式压力传感器主要用来测量流动介质的动态或静态压力。如动力管道设备的进出口气体或液体压力、发动机内部的压力变化,枪管及炮管内的压力,内燃机的管道压力等。应变式压力传感器大多采用膜片式或筒式弹性元件。

- 3、应变式容器内液体重量传感器:如图所示,应变式容器内液体重量传感器的原理是利用感压膜感受上面液体的压力。当容器中溶液增多时,感压膜感受的压力就增大,通过将其上两个传感器Rt的电桥接成正向串接的双电桥电路,此时电桥输出电压与柱式容器内感压膜上面溶液的重量成线性关系,因此可以测量容器内储存的溶液重量。

- 4、应变式加速度传感器:应变式加速度传感器用于物体加速度的测量,如图所示,其测量原理是将传感器壳体与被测对象刚性连接,当被测物体以加速度a运动时,质量块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用,使悬臂梁变形,该变形被粘贴在悬臂梁上的应变片感受到并随之产生应变,从而使应变片的电阻发生变化。电阻的变化引起应变片组成的桥路出现不平衡,从而输出电压, 即可得出加速度a值的大小。

3.3.3 电阻应变式传感器的应用

3.4 电容式传感器

3.4.1 电容式传感器的定义

3.4.2 电容式传感器的工作原理

3.4.3 电容式传感器的特点及应用

-

1、电容式传感器的特点

-

(1)优点:

-

① 温度稳定性好;

-

② 结构简单;

-

③ 动态响应好;

-

④ 可以非接触测量;

-

⑤ 灵敏度高。

-

(2)缺点:

-

① 输出阻抗高;

-

② 负载能力差;

-

③ 寄生电容影响大。

但是随着集成技术的高速发展。成功解决了电容在使用中存在的问题。 -

2、电容式传感器的应用

-

智能手机中的触摸屏幕

触摸屏的构成形式上分类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外式触摸屏、表面声波触摸屏等类型。目前,使用较多的是电容式触摸屏。 -

电容式触摸屏的构造:在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。

-

用户触摸屏幕时,电流的强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱。准确算出触摸点的位置。

- 电容触摸屏的双玻璃能保护导体及感应器,有效地防止外在环境因素对触摸屏造成的影响,屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。

3.5 电感式传感器

3.5.1 电感式传感器的定义

- 电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。

- 它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强及测量精度高等一系列优点,因此在机电控制系统中得到广泛的应用。它的主要缺点是响应较慢,不宜于快速动态测量。

3.5.2 电感式传感器的分类

电感式传感器种类很多,根据感知原理可分为自感式、互感式和电涡流式等。

1、自感式传感器

- 气隙变小,电感变大,电流变小

- 磁路磁阻随着衔铁插入深度不同而变化。

自感式传感器分类:

- (1) 变气隙式传感器:

- (2) 变截面积式传感器:

- 磁通截面随被测量的变化而改变,从而改变磁阻;

- 灵敏度为常数,线性度好。

- (3) 螺线管式传感器:

- 量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。

2、互感式传感器

- 被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器。

- 原理同变压器,且次级绕组都用差动形式连接故称为差动变压器式传感器。

- 有变隙式、变面积式和螺线管式等。

3、电涡流式传感器

- 电涡流式传感器的优点:

- (1)可靠性好;

- (2)适应环境温度范围宽;

- (3)抗环境污染能力强。

总结:

- 电感式传感器的优点:

- 结构简单可靠、输出功率大、抗阻抗能力强、对工作环境要求不高、稳定性好。被广泛应用于各种工程物理量检测与自动控制系统中。

3.6 传感器在智能手机中的应用

3.7 无线传感网络(WSN)

3.7.1 无线传感网络的定义

- 无线传感器网络作为一项全新的网络技术。

- 它综合了传感器、低功耗、通讯以及微机电等技术;

- 利用传感器测量周边环境中的热、红外、声纳、雷达和地震波信号,探测包括温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体大小、速度和方向等物质现象。

- 无线传感器网络功能:采集、处理、传输。

- 信息技术的三大支柱:无线传感器网络、通信技术、计算机技术。

WSN: - WSN是一种分布式传感网络,末梢是可以感知和检查外部世界的传感器;

- 其中的传感器通过无线方式通信,网络设置灵活,设备位置可以随时更改,可有线或无线方式连接;

- 形成一个多跳自组织网络。

3.7.2 无线传感网络的发展历程

- 无线传感网络的发展共分为三个阶段,各阶段介绍如下:

总结:

3.7.3 无线传感网络的结构和特点

1、WSN的结构

① 传感器节点

- 功能:采集、处理、控制和通信等。

- 网络功能:兼顾节点和路由器。

- 资源受限:存储、计算、通信、能量。

② Sink节点 - 功能:连接传感器网络与Internet等外部网络,实现两种协议栈之间的通信协议转换,发布管理节点的监测任务,转发收集到的数据。

- 特点:连续供电、功能强、数量少等。

③ 管理节点 - 功能:动态地管理整个无线传感器网络。

- 特点:所有者通过管理节点访问无线传感器网络资源。

2、WSN的特点

- 大规模网络:地理区域大,部署密集;

- 自组织网络:不确定性,拓扑结构变化;

- 资源受限:计算、存储、通讯、能量;

- 动态拓扑:节点故障、通讯故障、移动性、节点加入;

- 可靠性:环境偏远,不利于人工维护;

- 以数据为中心:用户感兴趣的是数据而不是网络和传感器硬件;

- 集成化:集成多种类型的传感器。

3.8 无线感知网络的关键技术

3.8.1 WSN与互联网的区别

- 计算机网络: 是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

- 无线网络: 就是利用无线电波作为信息传输的媒介构成的无线局域网(WLAN),与有线网络的用途十分类似,而最大的不同在于传输媒介的不同。

- 无线传感器网络有三个基本要素:感知对象、传感器、观察者。

- 观察者是传感器网络的用户,是感知信息的接受和应用者。

- 感知对象一般通过表示物理现象、化学现象或其他现象的数字量来表征。

- 传感器节点一般由传感单元、处理单元、收发单元、电源单元等功能模块组成。除此之外,根据具体应用的需要,可能还会有定位系统、电源再生单元和移动单元等。

3.8.2 WSN的关键技术与挑战

1、网络的自组织和自我管理

- WSN 采用无线自组织方式进行组网, 节点放入检测区域后, 搜集被检测信息, 并把这些信息发于邻接节点, 并将其周围的链路连接信息发回给 sink 节点, sink 节点把从所有信息进行汇总分析后, 可得到网络的拓扑结构和传输路由等信息。

- WSN 的拓扑形式一般有三种:平面结构、簇方式、栈结构。三种结构各有利弊, 需在具体的应用中灵活选取, 当节点失效或加入新节点而导致网络拓扑变化较大时, 需要能很快的适应这种变化, 快速的使网络正常工作, 即 WSN 需要良好的自适应性。

2、节点软硬件系统集成

- 无线传感网络中的每个节点都是嵌入式系统, 包括电源系统,存储器,微处理器,无线收发模块等。

- 目前最常用的操作系统有 Tiny OS、嵌入式 linux等操作系统, 这些操作系统具有内核小,模块化设计,占用资源少等特点,可以大大提无线传感网络性能。

3、相关的网络协议

- WSN 和传统网络在职能上有较大的不同。

- 传统网络是以传输数据为中心, 中间的节点主要进行数据的转发, 而不需要处理分析数据的。

- 而传感器网络是以数据为中心, 中间节点不仅仅只是将数据进行转发, 还需要进行数据的有效融合和其他处理等功能, 因此所以在路由选择上也必须有更加适合的协议。

4、能源管理

5、无线传感网络的安全问题

6、WSN的局限性

综上所述,具有灵活、健壮、可扩展等特点的WSN在军事、环境、医疗、家庭等领域都有很高的应用价值,越来越受到人们的重视。但从推广应用的角度来看,针对 WSN的资源受限,节点易损坏,拓扑结构动态变化,无线信道环境恶劣等特点,还有很多问题有待于进一步研究,是一个很有前景的研究方向。

3.9 无线感知网络的路由协议

3.10 无线传感网络的应用

1、军事领域

2、生态环境监测和预报

3、基础设施状态监测

4、工业领域

5、医疗系统